Info RA

Qu’est-ce qu’une plateforme de services coordonnés ?

Date de publication de la page et auteur de publication

Créé le: - Mis à jour le :

Selon la Conférence nationale du handicap de 2023, une plateforme de services coordonnés est « un modèle médico-social qui propose et coordonne des modalités d’accompagnement variées et décloisonnées (de type « services » et « établissement » pour les personnes en situation de handicap) et qui privilégie l’accompagnement en milieu ordinaire ».

Une plateforme de services coordonnés, ce n’est donc pas un dispositif intégré associant un SESSAD et un IME. C’est une structure unique qui propose toute la palette des accompagnements possibles pour étayer le parcours de la personne au plus près de ses besoins.

C’est un modèle qui repose sur plusieurs principes fondamentaux de la Réponse accompagnée :

- L’autodétermination : chaque personne en situation de handicap étant unique et ayant des aspirations propres, c’est à l’offre de s’adapter aux besoins et aux aspirations des personnes, même à un rythme très soutenu.

- Inconditionnalité de l’accueil : bien souvent, on constate que des personnes sont laissées sans solution car les ESMS arguent de limite d’âge (même si celle-ci n’est plus permise depuis la réforme des autorisations), de sur-handicap ou de complexité des troubles. Or, il n’est pas possible pour le secteur médico-social d’invoquer une quelconque spécialisation, inadéquation, ni même un manque de places pour refuser d’accompagner une personne.

- La subsidiarité : il s’agit de mobiliser le juste niveau d’accompagnement, en privilégiant les solutions de droit commun les plus inclusives. Dès lors, les orientations de précaution en établissement ne font pas sens ; il est souvent nécessaire, et même parfois suffisant, de disposer d’une première prise en charge ciblant les besoins les plus urgents.

Partant des situations cliniques « sans solution », la Seine-et-Marne a développé d’autres principes comme :

- La territorialisation pour rendre effective et efficiente l’inconditionnalité de l’accueil.

Cette sectorisation en zones d’intervention prioritaire par ESMS signifie que chaque ESMS définit son territoire d’intervention : celui-ci est forcément unique et exclusif, mais aussi forcément contigu à celui de la plateforme voisine. Cette logique permet d’éviter les zones blanches (territoires sans ESMS) mais aussi des zones où plusieurs ESMS interviennent (avec le risque que la confusion ou l’absence de responsable attitré conduise à une absence de prise en charge).

Cette sectorisation signifie ainsi que quel que soit son lieu d’habitation, chaque enfant en situation de handicap, de même qu’il a obligatoirement une école de rattachement, a obligatoirement un ESMS de rattachement. Elle permet également de réduire les temps de transport.

- La responsabilité populationnelle : la plateforme est ainsi responsable de l’accueil sur son territoire. Cette logique est aussi celle d’une prise en charge en proximité (sans compter le gain financier dans les transports). Il s’agit également pour les familles de disposer d’un interlocuteur unique. Elle est ancrée sur un territoire limité et entretient ainsi de meilleurs partenariats avec l’école, les communes, les associations locales (sportives, culturelles, etc.). Elle devient la ressource médico-sociale sur cette zone.

- La déspécialisation : pour outrepasser les obstacles liés aux barrières d’âge, aux sur-handicaps ou à la complexité des troubles, les ESMS enfants ou adultes ne sont désormais respectivement autorisés que pour 4 spécialisations :

- Les ESMS TND qui accueillent, selon des modalités adaptées, les personnes déficientes intellectuelles, dys cognitives et autistes ;

- Les ESMS pour les troubles psychiatriques (soit le DITEP pour les enfants) ;

- Les ESMS pour handicap moteur et polyhandicap (soit l’équivalent des IEM et EEAP pour les enfants) ;

- Les ESMS pour les troubles sensoriels, qui constituent un groupe un peu à part, transversal, susceptible de venir en appui/renfort/ressources partout où cela est nécessaire.

Chacun de ces ESMS doit proposer aux personnes et à leur famille, l’ensemble de la palette d’offres, de la plus inclusive (service) à la plus soutenue (hébergement), au sein d’une plateforme médico-sociale.

« Ma fille a été prise en charge par la plateforme « Parcours-Inclusion-Territoire » immédiatement à la sortie du CAMSP. C’est comme un accompagnement en étoile, avec des temps à l’école, au centre de loisirs, au club de sport… »

Madame M.

Cette démarche de transformation des ESMS en plateforme de services coordonnés est bien engagée en Seine-et-Marne. L’ARS finance et accompagne les opérateurs gestionnaires de plateformes :

- Les TND : 10 plateformes sur 19 ESMS, couverture en voie de finalisation ;

- Les PolyHandicap/moteurs : 1 plateforme sur 4 ESMS, territorialisation en cours de réflexion ;

- Les MAS : 10 sur 16 ESMS sont en plateformes avec une couverture territoriale en voie de finalisation ;

- Les 3 ITEP en plateforme et une couverture finalisée.

Illustration 1 : carte des zones d’intervention des plateformes ITEP 77 (cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes ?

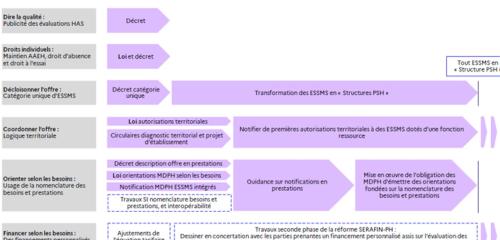

Ce modèle est mis en exergue dans le rapport IGAS 2025 avec des recommandations fortes à la Ministre déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. En voici les éléments-clés.

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a conduit, à la demande de la ministre déléguée chargée des personnes âgées et handicapées, une mission tendant à proposer un cadre opérationnel de la transformation du secteur médico-social sur l’ensemble du territoire, à partir d’un grand nombre d’initiatives locales et à caractère expérimental.

Ce rapport propose 24 mesures venant conforter la démarche engagée en Seine-et-Marne, dont :

- L’extinction des différentes catégories d’ESMS au profit d’une catégorie transversale unique [7] ;

- La responsabilité populationnelle territorialisée (une autorisation exprimée en zone d’intervention assortie d’une fonction « ressources » auprès des acteurs du droit commun [10] ;

- Une notification des CDAPH vers les prestations nécessaires en première intention notamment avec le maintien dans le milieu ordinaire [11] ;

- Une conduite au changement de niveau national (CNSA, ANAP) [17] complétée par une dynamique interne au sein des ESMS dont les pratiques doivent évoluer dans leur dimension organisationnelle et d’appui [18] avec la garantie du maintien des soins de ville [22].

Cette transformation devra s’appuyer sur une réforme du modèle de financement [14] et de l’interopérabilité des systèmes d’informations [15].

Ce rapport préconise également l’exercice de l’autodétermination, la nécessité de repenser les prestations individualisées [23], notamment l’AEEH et son complément [22].

Comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes ?

Ce modèle est mis en exergue dans le rapport IGAS 2025 avec des recommandations fortes à la Ministre déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. En voici les éléments-clés.

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a conduit, à la demande de la ministre déléguée chargée des personnes âgées et handicapées, une mission tendant à proposer un cadre opérationnel de la transformation du secteur médico-social sur l’ensemble du territoire, à partir d’un grand nombre d’initiatives locales et à caractère expérimental.

Ce rapport propose 24 mesures venant conforter la démarche engagée en Seine-et-Marne, dont :

- L’extinction des différentes catégories d’ESMS au profit d’une catégorie transversale unique [7] ;

- La responsabilité populationnelle territorialisée (une autorisation exprimée en zone d’intervention assortie d’une fonction « ressources » auprès des acteurs du droit commun [10] ;

- Une notification des CDAPH vers les prestations nécessaires en première intention notamment avec le maintien dans le milieu ordinaire [11] ;

- Une conduite au changement de niveau national (CNSA, ANAP) [17] complétée par une dynamique interne au sein des ESMS dont les pratiques doivent évoluer dans leur dimension organisationnelle et d’appui [18] avec la garantie du maintien des soins de ville [22].

Cette transformation devra s’appuyer sur une réforme du modèle de financement [14] et de l’interopérabilité des systèmes d’informations [15].

Ce rapport préconise également l’exercice de l’autodétermination, la nécessité de repenser les prestations individualisées [23], notamment l’AEEH et son complément [22].

Enfin, l’ensemble de ces recommandations agissent et rétroagissent les unes sur les autres dans un mouvement de transformation d’ensemble du système avec une feuille de route cohérente. Le rapport suggère ainsi un plan d’actions [24] avec un objectif de transformation complète atteinte à l’horizon 2030.

Ci-dessous : Articulation des recommandations des rapporteurs IGAS n° 2024-017R (cliquer pour agrandir l'image)